Willkommen in der Émile Durkheim-Forschungsstelle: Krisenanalysen

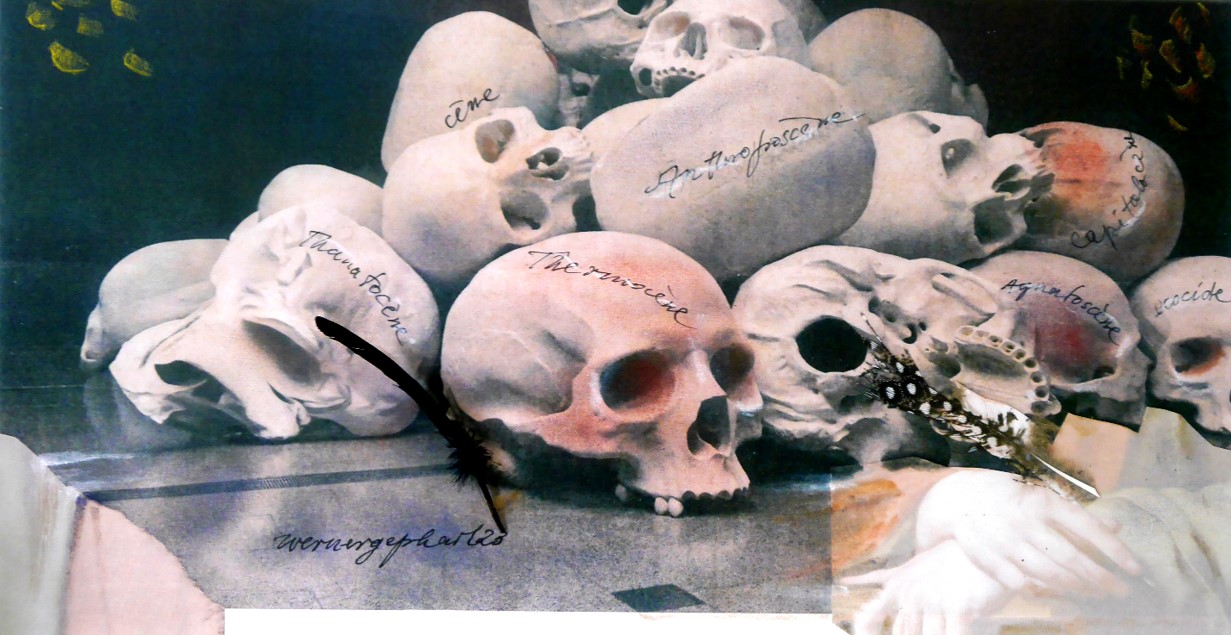

Die Émile Durkheim-Forschungsstelle legt seinen Schwerpunkt auf die vergleichend-historische Analyse von Poly- und Metakrisen des 21. Jahrhunderts.

Sie basiert auf den Prinzipien der Internationalität, der Interdisziplinarität, dem Fellowprinzip und der Bildung einer thematisch auf „Krisenanalysen“ fokussierten Lerngemeinschaft durch Fellowships, welche unterschiedlichen Disziplinen und Regionen bezeichnen, die in postglobalen Zeiten von besonderer Bedeutung sind.

Call for Applications: Interdisciplinary Summer School

Crisis Analysis –

What We Can Learn from the Classical Theories of Durkheim and Bourdieu

The Émile Durkheim Research Unit invites applications for its upcoming interdisciplinary Summer School. This program aims to introduce students and early-career researchers to the scientific framework of crisis analysis, linking their personal experiences of crisis definition, perception, and resilience strategies to key theoretical perspectives.

Find out more here

Neuigkeiten

Veranstaltungen

Die Forschungsstelle

An der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn wird eine thematisch zentrierte Forschungsstelle zur Analyse von Gegenwartkrisen als weiteres Wissensformat der Exzellenzuniversität eingerichtet.

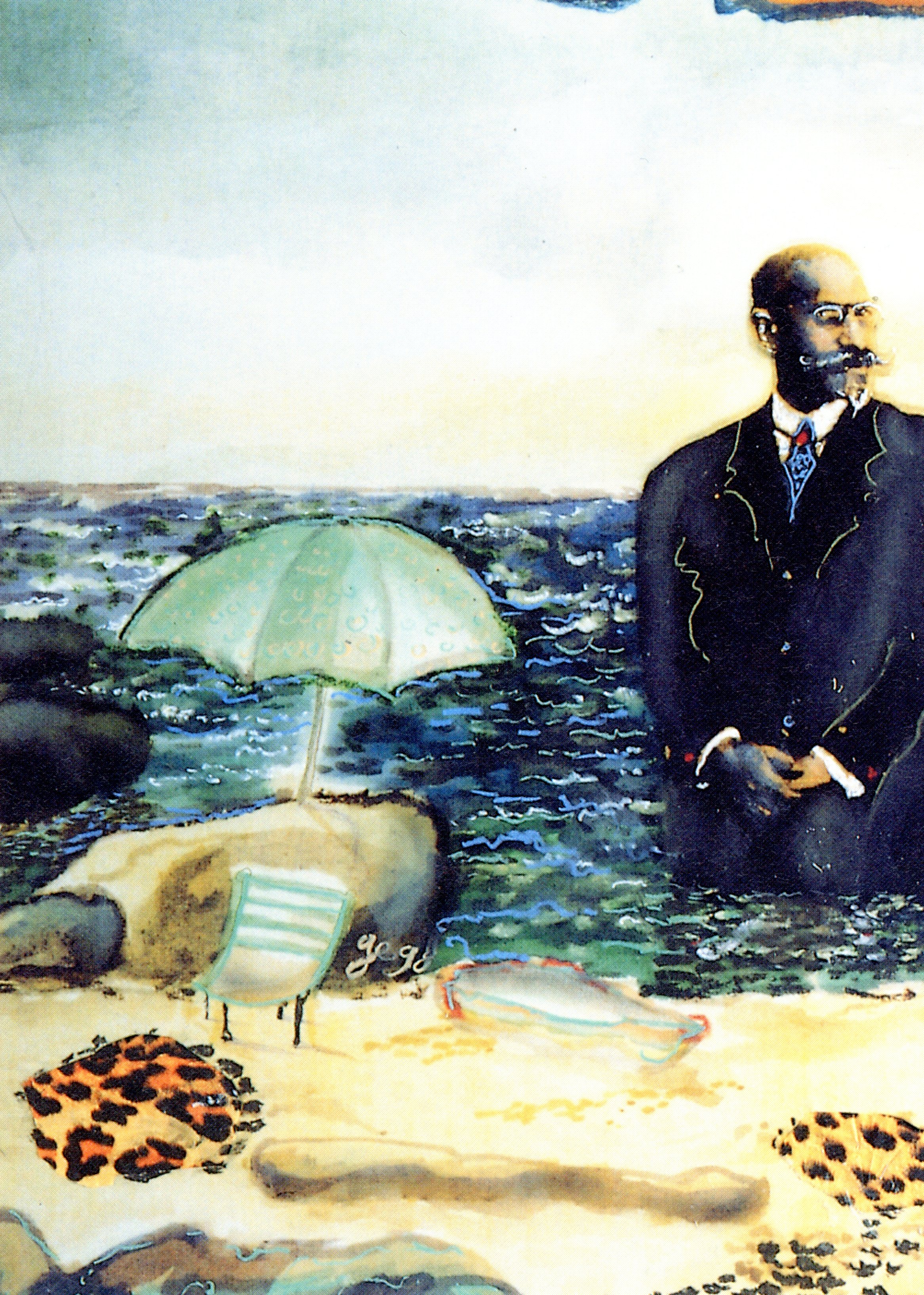

Sie ist den Prinzipien der Internationalität, der Interdisziplinarität sowie dem Fellowprinzip verpflichtet, das in einer Lerngemeinschaft zu neuen Fragestellungen und Lösungsansätzen gelangen möchte. Mit Émile Durkheim (1858-1917) knüpft es nicht nur an eine Gründerfigur der Sozialwissenschaften an, sondern öffnet den Blick für weltweite Rezeptionen von Marcel Mauss bis Pierre Bourdieu und Bruno Latour, Mary Douglas bis Cotterell, Talcott Parsons und J.C. Alexander, um nur einige zu nennen. Angesichts einer verspäteten Rezeption Durkheims in Deutschland bietet es sich an, den Autor zu ehren, der durch seine Studienaufenthalte in Deutschland geprägt wurde, das ihn im Nationalsozialismus zugleich verfemt hat. Trotz einer Fokussierung auf die Sozialwissenschaften, bietet gerade Durkheim zahlreiche Anknüpfungspunkte, die Wissenschaftskulturen zwischen Geistes- und Kulturwissenschaften sowie Naturwissenschaften zu überspannen und in einen fruchtbaren Dialog zu versetzen.

Forschungsziele

Hierbei ist dem Krisenbegriff, den Durkheim in der Arbeitsteilungsstudie für die sog. „anomische“, also nicht aureichend regulierte Arbeitsteilung reserviert, ein Appellcharakter eingeschrieben. Sobald ein Phänomen als krisenhaft erfasst und in der Öffentlichkeit als solches definiert wird, wird zum Handeln aufgerufen. Dabei ist die Frage offen, was sich aus bereits überwundenen Krisen lernen lässt: dem Erdbeben in Chili, der spanischen Grippe, an der Max Weber 1920 verstorben ist (!) oder dem Schrecken der Weltkriege. Hierbei sind unübersehbar viele Einzelanalysen und Bewältigungsvorschläge entstanden, die freilich nicht auf den Prüfstand der vergleichenden Analyse gestellt wurden. Wie steht es um die Perzeption und Definition dessen was als „Krise“ gilt, also die „découpage de l’objet“ wie Durkheim es nennt? Gibt es Gemeinsamkeiten in der Dynamik der Krisenentfaltung und der strukturellen Umbrüche, die hiermit verbunden sind? So wurden postsozialistische Gesellschaften häufig als „anomische“ Transformationen beschrieben. Gibt es vergleichbare Bewältigungsstrategien, die auch transfertauglich sind? Und schließlich sind Krisen offensichtlich auch ineinander verflochten, um zu Kumulationen und scheinbar unauflösbaren Verstrickungen zu führen, von denen das deutsche Verfassungsrecht und seine Richter in Karlsruhe im Urteil vom 17. November 2023 zunächst nichts wissen wollten, indem die Übertragung der Mittel, die der Bund 2021 ursprünglich zur Bekämpfung der Corona-Krise bereitgestellt hatte, nicht für den Klimaschutz, also die Natur-Krise, genutzt werden darf. Bedürfte es also eines universalen Ausnahmezustandes oder anderer verfassungsrechtlicher Möglichkeiten, der Verflechtung der Krisen Rechnung zu tragen?

Und wie könnten solche Interdependenzen aber unterbrochen werden? Wie begegnet man dieser scheinbar unauflöslichen Verflechtung von „Polykrisen“, ohne die Kräfte systemischer und personaler Resilienz zu verlieren?

Forschungsmethoden

Angesichts einer derartig komplexen Problemstellung ist es offensichtlich, dass diese Fragen nicht von der Einzelforscherin oder dem Einzelforscher analysiert und möglicherweise beantwortet werden können. Und es reicht auch nicht, sich auf eine einzige Disziplin zurückzuziehen, sondern nur im Zusammenwirken der Wissenschaftskulturen von Natur- und Geisteswissenschaften scheint dies möglich zu sein. Ist die ökologische Krise bereits eine globale, so gilt dies auch für Krisenerscheinungen der Demokratie oder Fragen der Sinnstiftung. Umso mehr ist es erforderlich, aus einer eurozentrischen Perspektive auszuscheren, um sich von der Problemdefinition, der Bildung analytischer Kategorien bis zu ihren Lösungsansätzen mit der Sichtweise anderer Kulturen der Welt grundlegend auszutauschen. In ihrer wissenssoziologischen Studie „De quelques formes primitives de classification“ (1906) haben Émile Durkheim und sein Neffe Marcel Mauss gezeigt, dass vermeintlich universale Kategorien wie „Zeit“ und „Raum“ sozialstrukturell und kulturförmig bedingt sind. In Zeiten tiefgreifender postkolonialer Debatten, die bereits als Krise des „alteuropäischen“ Denkens wahrgenommen wird, müssen wir uns anderen Denkkulturen aufschließen bis auf unsere Grundbegrifflichkeiten hin, ohne den okzidentalen Bezug beliebig aufzugeben. Bei diesem Vorhaben wird es wichtig sein, die Kräfte der Bonner Exzellenzuniversität mit hochkarätigen Wissenschaftlern aus aller Welt zusammenzuführen. Eine Verknüpfung ließe sich über die Kombination von Querschnittsgruppen und auf Jahresthemen der Krisenanalyse bezogene Forschergruppen erreichen. Hierbei auch über die Bedingungen von Kreativität nachzudenken und diese zu reflektieren, unter Einbeziehung von bildhafter Imagination und Analytik, wird die Aufgabe der einen Querschnittsgruppe sein, sowie die Zusammenführung von Ergebnissen der Jahresthemen in dem Vorhaben, eine historisch-vergleichende Krisentheorie in einer zweiten Gruppe zu entwickeln.

Die Bonner Exzellenzuniversität bietet für ein solches Vorhaben einen herausragenden Standort an, der nicht nur aus den Kompetenzen der Bonner Universität erwächst, sondern auch auf der Präsenz zahlreicher internationaler Organisationen beruht, die in der Bundesstadt Bonn angesiedelt sind.

.

Mehrwert für Universität und Gesellschaft

Es besteht eine große Einigkeit unter vielen Forscherinnen und Forschern auf der Welt, dass die Zeit der Glasperlenspiele und die „intellektuelle Feinschmeckerei“ vorbei sind. Émile Durkheim hat den Wertbezug der intellektuellen Arbeit in seinen Stellungnahmen zur Dreyfus-Affäre, aus der die Figur des „Intellektuellen“ überhaupt erst entstanden ist, sehr eindrucksvoll dokumentiert. Die Wissenschaften sind aufgefordert, sich den besonderen Herausforderungen unserer Zeit zu stellen und ihren Beitrag zu leisten. So hat die Präsidentin der DFG, Katja Becker, das Jahr 2023 mit dem Beitrag „Wissenschaft und die Bewältigung von Krisen“ eröffnet. Die Aufgabe der Wissenschaften besteht u.E. also darin, sich der Komplexität zu stellen und nach innovativen wissenschaftlichen Lösungen mit aller Kraft zu suchen und diese zu vermitteln. Die Émile Durkheim-Forschungsstelle an der Exzellenzuniversität Bonn bietet einen idealen Ort, um diese Herausforderung anzunehmen.

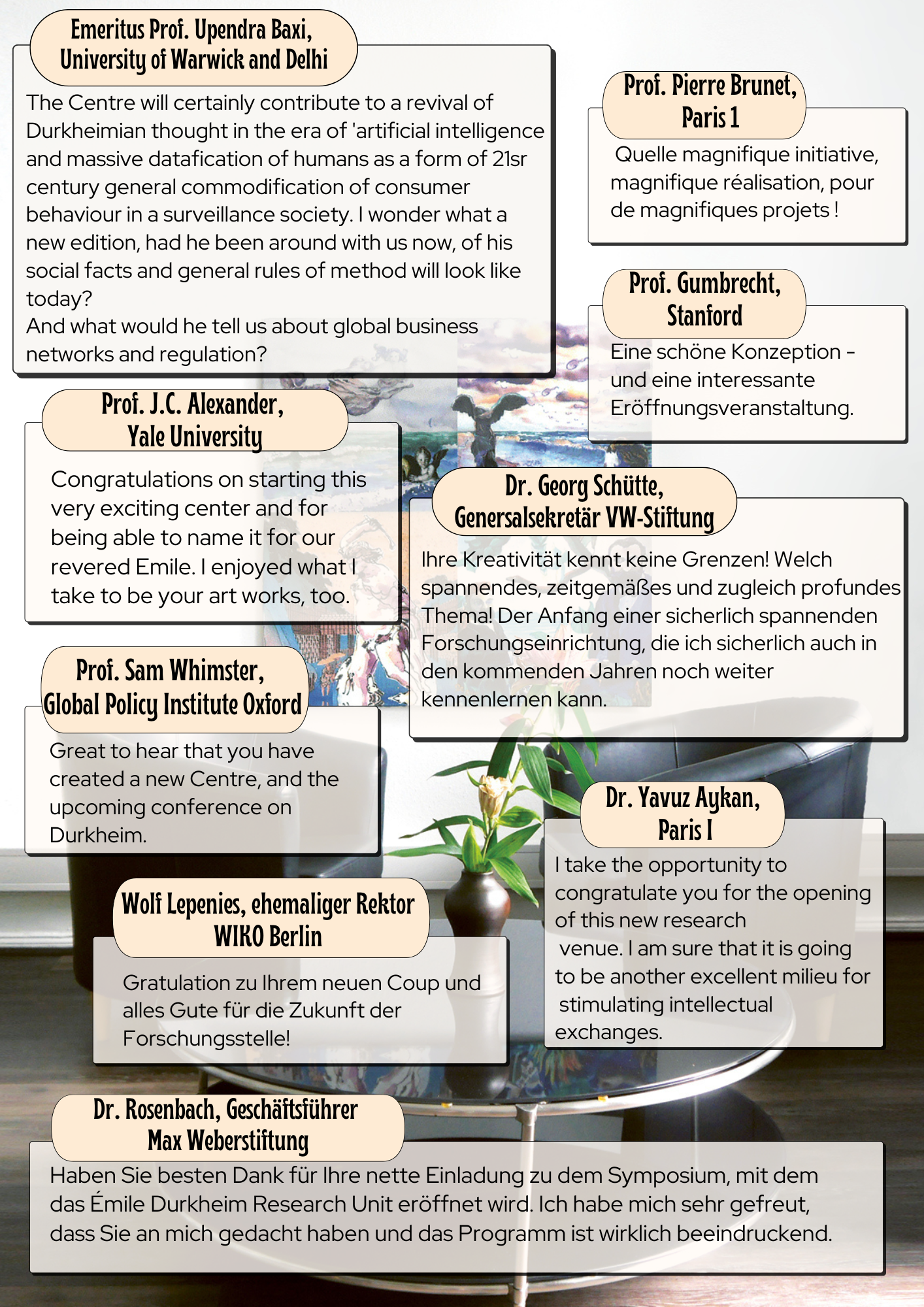

Reaktionen aus der Wissenschaft